资产安全

军用级多重加密 + 冷热钱包严格隔离

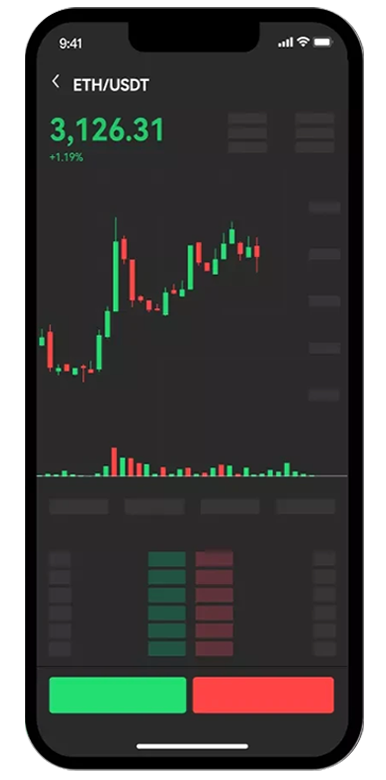

支持BTC、ETH等主流币种毫秒级撮合,交易快如闪电

AI驱动K线趋势预测,为您定制专属交易策略

2025新版支持1-100倍自由调节杠杆,掌控风险与收益

军用级多重加密 + 冷热钱包严格隔离

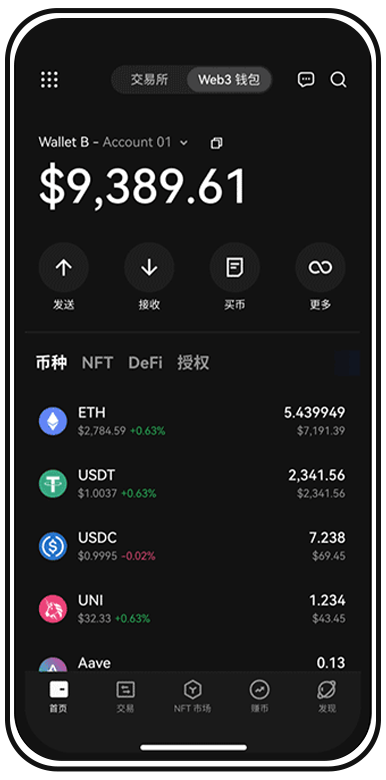

覆盖300+主流及新兴数字资产

一键质押闲置资产,轻松获取复利收益

7×24小时中英双语在线支持

持有马耳他金融监管牌照,合法合规交易

日均交易额超50亿美元,行业前三

支持BTC及主流DeFi代币一键跨链交易

智能推荐最低矿工费,转账成本直降30%

赠送14天模拟交易盘 + 区块链知识图谱

进入“预警设置”页面,可选择实时、每5分钟或每小时推送一次提醒,灵活掌握市场动态。